目次

はじめに

健康的な生活を送るためには、バランスの取れた栄養摂取が不可欠です。特に「5大栄養素」と「3大生理作用」は、私たちの体の維持・成長・機能に深く関わっています。本記事では、これらの基本的な概念を分かりやすく解説し、日常生活でどのように活用できるのかを紹介します。

1. 5大栄養素とは?

5大栄養素とは、私たちが生きていくために必要な基本的な栄養素のことを指します。これには「炭水化物」「脂質」「たんぱく質」「ビタミン」「ミネラル」の5つが含まれます。それぞれの役割や重要性を詳しく見ていきましょう。

1-1. 炭水化物(糖質+食物繊維)

炭水化物は、エネルギーの主要な供給源となる栄養素です。特に脳のエネルギー源(ブドウ糖)として欠かせません。

- 主な役割:エネルギー供給

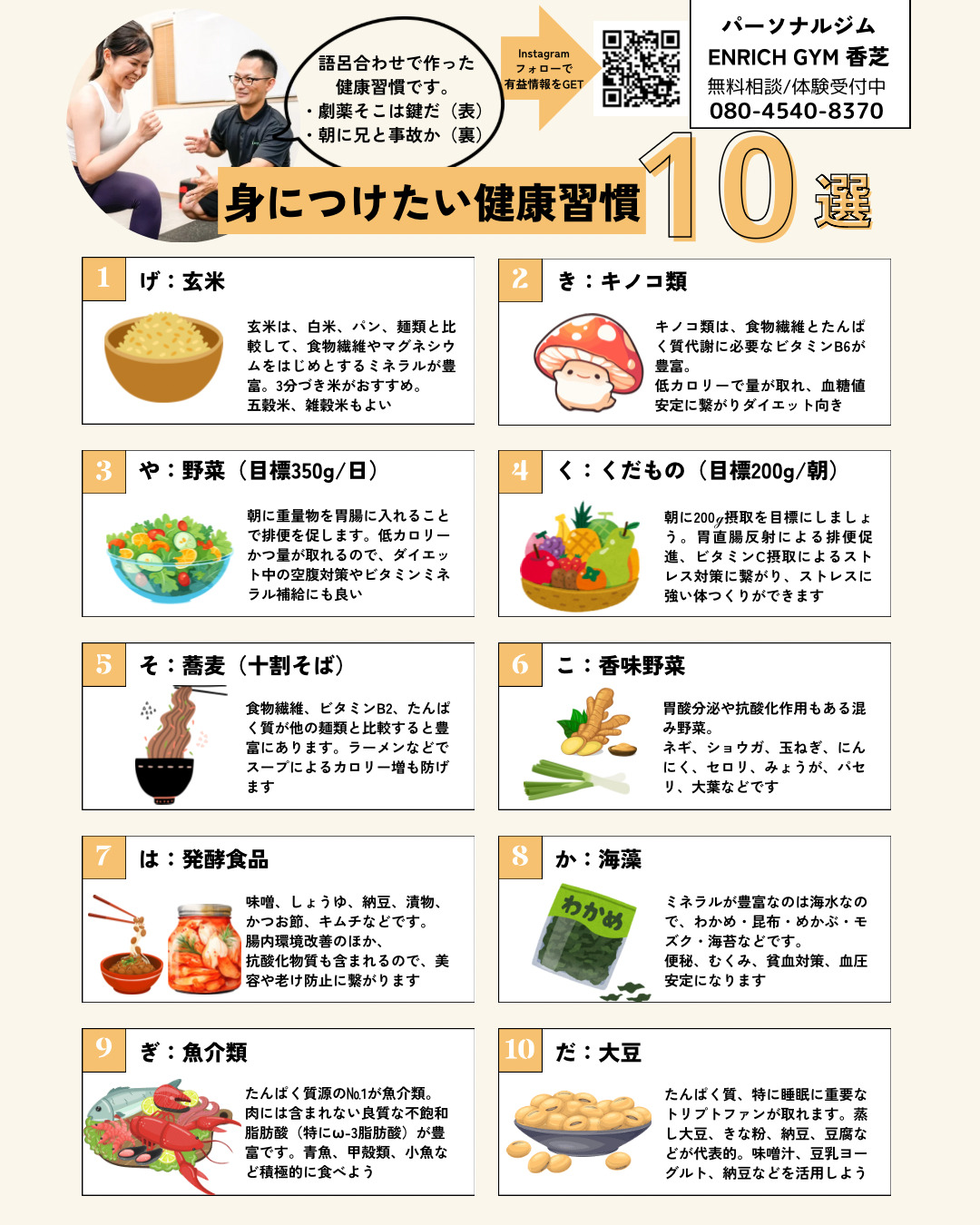

- 多く含まれる食品:玄米(3分づき米がおすすめ)、イモ類、フルーツ、十割そば

- 不足すると?:疲労感、集中力の低下、低血糖症のリスク

1-2. 脂質

脂質は、エネルギー源としてだけでなく、細胞膜の構成成分やホルモンの材料としても重要です。

- 主な役割:エネルギー供給、細胞膜の構成、ホルモン合成

- 多く含まれる食品:魚介類、ナッツ類(アーモンド、落花生、クルミ)、ω3脂肪酸の油(亜麻仁油、えごま油、紫蘇油)

- 不足すると?:肌荒れ、ホルモンバランスの乱れ、エネルギー不足、空腹

1-3. たんぱく質

たんぱく質は、筋肉や内臓、皮膚、髪の毛など、体を作るために不可欠な栄養素です。

- 主な役割:筋肉・臓器の構成、酵素やホルモンの生成

- 多く含まれる食品:①魚介類②大豆③とり肉

- 不足すると?:筋力低下、免疫力低下、成長不良

1-4. ビタミン

ビタミンは、体のさまざまな機能をサポートする補助的な栄養素であり、体内でほとんど合成できません。

- 主な役割:代謝の調整、免疫機能の強化

- 多く含まれる食品:野菜、香味野菜、果物、魚、キノコ類

- 不足すると?:免疫力低下、疲労感、肌トラブル

1-5. ミネラル

ミネラルは、体の機能を調整する重要な栄養素であり、骨の形成や神経伝達にも関与しています。

- 主な役割:骨の健康維持、神経・筋肉の機能調整

- 多く含まれる食品:海藻類、香味野菜

- 不足すると?:骨粗しょう症、貧血、疲れやすさ

2. 3大生理作用とは?

3大生理作用とは、摂取した栄養が体内でどのように働くかを表す概念です。「エネルギー生産作用」「身体構成」「調整作用」の3つに分類されます。

2-1. エネルギー生産作用

エネルギー生産作用とは、炭水化物や脂質を代謝してエネルギーを作り出す働きのことです。

- 主な栄養素(エネルギー産生栄養素):炭水化物、脂質、たんぱく質

- 関連する臓器:肝臓、筋肉

- 重要性:生命維持や運動時のエネルギー供給に不可欠

2-2. 身体構成

身体構成とは、たんぱく質やミネラルを利用して体の組織を作る働きです。

- 主な栄養素:たんぱく質、ミネラル、脂質

- 関連する臓器:骨、筋肉、皮膚

- 重要性:成長や傷の回復に必要

2-3. 調整作用

調整作用とは、ビタミンやミネラルが体の機能を正常に保つための働きのことです。

- 主な栄養素:ビタミン、ミネラル

- 関連する臓器:全身

- 重要性:免疫力の維持や代謝の調整に不可欠

3. 5大栄養素と3大生理作用を活かした食事のポイント

健康的な食生活を実現するためには、5大栄養素をバランスよく摂取し、3大生理作用を適切に機能させることが重要です。

3-1. バランスの良い食事とは?

炭水化物:脂質:たんぱく質=60%:25%:15%

- 主食(炭水化物):玄米(3分づき米)、十割そば、イモ類、フルーツ

- 主菜(たんぱく質):魚介類、大豆製品、鶏肉

- 副菜(ビタミン・ミネラル):野菜、果物、海藻類

- 良質な脂質の摂取:魚介類、ナッツ類、ω3脂肪酸の多い脂(えごま油、アマニ油)

- 水分補給を忘れずに

3-2. 不足しがちな栄養素を補う方法

- 鉄分:貧血を防ぐために海藻類、赤身魚、ほうれん草などを摂取

→コーヒーをやめる。 - カルシウム:骨を強くするために小魚を摂取

→乳製品をやめる。高たんぱく食を控える。 - ビタミンC:免疫力を高めるために柑橘類を摂取

3-3. 食事のタイミングと工夫

- 朝食はフルーツ中心に摂ることでエネルギーを補給。

- 昼食は一番体脂肪の付きにくいタイミング。炭水化物の割合を増やす。

- 夕食はたんぱく質中心に。

まとめ

5大栄養素と3大生理作用を理解し、バランスの取れた食事を心がけることで、健康的な生活を送ることができます。日々の食事に気を配り、適切な栄養摂取を実践していきましょう!

執筆者:奈良県香芝市のパーソナルトレーニングジムENRICH GYM 香芝の須田雅人

-11.png)